المجاز يفيد التجاوز متعديا معناه الظاهري كما عليه من صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى مرجوح بقرينة بناء على مفهوم المغالطة وهي مراوغة الكاتب ضمن سرده لحقيقة نسجت على وجه الخيال، حيث يقصد باللفظ غيره دون علاقة معناه بمعنى الحرف كوسيلة بلاغية، وهي كلمة حقيقية في القلب مجاز على اللسان، كما هو الحال من عنوان المجموعة القصصية «على باب مغارة» حيث دلالة اللفظ على مدلول تقدمه مضمرا مع حرف الجر «إلى» واسم مجرور «باب» ليكون ذكر مغارة مضافا وباب مضاف إليه.

والفرق بين حافة مغارة وباب شاسع إذ حافة الشيء ما حاق به واستدار مما يجعل ذكر «باب» آلة تشوير تبين مقصود كتابة الباب نكرة مما هو عليه دلالة العنوان على مدلول الكتاب وهو ما تقدمه بما يدل حرف الجر على المجرور، إذ هو الدال الذي هو مدخل تلك المغارة.

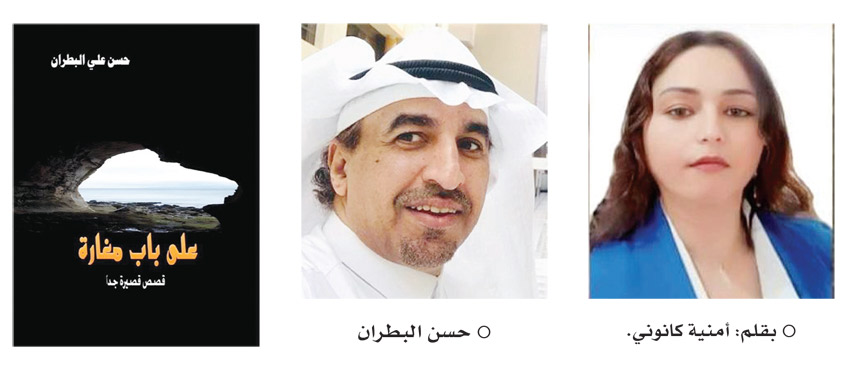

لقد استعمل الأديب الباب بدل الحافة للإشارة إلى أمان الدخول والاطمئنان، لو وضعت حافة لكان هناك خطورة يمكن أن تصيب الفاعل المضمر الغائب «هو» أو«أنا» حسب تقدير الكاتب حيث كتب في الإهداء «إليك» الباب أهدي.. وهذا الولوج عبر سواد الحال يشير إلى الفرج الدال عليه اللون الأبيض من الصورة مما يجعلها جزءا من العنوان المكتوب أسفل الغلاف بلون بني دافئ والذي كرس الشعور بالطمأنينة والانتماء الى طبيعة المكان حيث عكست تشبثه بحضارته مشيرا إليها في إهدائه بأول الكتاب وهذا معلوم حين تكون الكلمة ذات إرهاصات عرقية وقومية وتلك هي الروعة المثلى.

ورجوعا إلى العنوان الكبير «على باب مغارة» على حرف جر «باب» اسم مجرور «مغارة» مضاف وباب مضاف إليه دلالة استعداد للدخول لفاعل مضمر مستعملا حرف العين كمدخل، والعين حرف مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة مستفل منفتح مصمت أن يعطيها حقها من الجهر (حبس النفس) حتى لا تصير حاء لاتحاد مخرجهما ولقرب صفاتهما، وهو حرف وجدته أكثر حسا من غيره قد قدمه الخليل بن أحمد الفراهدي في العين عن الحروف كلها. و«على» تفيد الاستعلاء وهو أكثر معانيها استعمالا. يعتبر من الجانب الحسي مثل؛ لا تجلس على الطريق، فالطريق لا يحتوي على ظهر! أو الاستعلاء المعنوي، أيضا على الظرفية كقوله تعالى «ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها». أما اللام فهو حرف مجهور متوسط مخرجه من طرف اللسان ملتقيا بأصول الثنايا والرباعيات قريبا من مخرج النون، قيمته (30) حسب نظام حساب الجمل، و«على» تتكون من عين ولام يبقى المد إيقاعها من حيث الكم (المدة الزمنية) والنبر الذي يأتي بعد استعمال حرف الباء من «باب» وهو حرف قلقلي دلقي، يستعمل لموسيقى اللفظ، به يتجمل الكلام عند السرد. بهذا العنوان واستقراء ما بعده نجد نوعية الكتابة قد نسجت على ما يسمى عند الفكمزيين «بنيوية السرد» أي المضمون أولى من الأسلوب ويستقرأ المضمون ويستفهم الشكل على أنه نتيجة مضمون النص. عكس «السرد البنيوي» الذي يعتمد صاحبه على الشكل. وبهذا نكون أنهينا ما كان علينا استقراء فحواه وما الكلمة إلا حقيقة في القلب مجاز على اللسان.

لا شك أن القارئ سيفطن إلى مهارة المطران التي يتفرد بها في كتاباته من خلال رصد الواقع بصور ساخرة (لوحات..) واستخدام التلميح والرمز والإيماء (تلف جدور) معتمدا على الخاتمة المتوهجة الواخزة المحيرة، وطرافة اللقطة والمفارقة (العصفورة ومباراة العقرب) مع اتقان اختيار العنوان التي تمحور معنى النص لينسجم في علاقة انصهارية.

نرصد تسليط الضوء على مركز التوازن إذ أن المرأة حاضرة بقوة بنسبة 58% مستخدما الاختزال الملخص بناء على التكثيف كما جاء بالصفحة 39 (ابتسمت..خطبت) مستحضرا جانبها المظلم والخفي مما يفسر تكريس ثنائية اللونين الأبيض والأسود. فالكاتب جعل المتلقي يتعاطف مع الضحيات من خلال قصصه (قلم لا يكتب)، (مرآة غير صافية)، (موز وقفص) لكنه أصر عن قصد شد الانتباه لصفات عالمهن المظلم والمنغلق عبر عتبة العناوين (ضلع أعوج)، (تشتت صمت)، (نفاذ طاقة) بأسلوب لافت و جريء (لون أبيض) ص 41 . منصفا باقي الفئات العمرية (جدار تتساقط حصياته) التي توضح ظاهرة التخلي عن كبار السن في أبشع تجلياتها.

عندما يذكر قصة كورونا كأزمة يشارك لحظة الكتابة مع الشؤون الاجتماعية مما يسرده أثناء تأريخ الحدث وهو ما يسمى بالبيان التبييني الذي يؤكد تأثر الحاضر بمصائب الزمن الماضي.

يمكننا القول بأن الكاتب تطرق إلى محاور متعددة منها المجال الاقتصادي والاجتماعي والتدوير المجازي الذي لخص فيه شتات الأفكار ذات محور رئيسي كوني إنساني عام لا يخص محلية ما وإنما هو خطاب خاص يفيد العام، حين تقرأ متدبرا معنى النصوص كلها تجد ضمن اختزال الفكرة قد بنيت على الخطاب الخاص والمراد به العام وهو من ألفاظ العموم أصلا لكن معناه الخصوص. مثال ذلك، أن الاسم المحلى بأل مفردا كان أو جمعا يدل على العموم كالإنسان وهو البشر عامة وقد يراد به نوع ممن يتحلى بخصوصية الإنسانية، والناس عامة كما هو في سورة الناس لقوله تعالى «رب الناس» وخاصة حين قال «يوسوس في صدور الناس».

فقد يكون من هذا النوع ما هو للخصوص وللعموم هو الأصل، ويشترط لدلالته على العموم ألا يكون مشارا به إلى شخص معين، فإن كان لمعهود أو معين حمل عليه، ولا يكون حينها عاما.

على هذا الأساس لا يمكن للقصة القصيرة جدا إلا اعتماد المجاز والإشارة إلى ما يراد بما لا يراد وتلك هي بلاغة العرب وهي نظام سردي مختزل والكاتب قد سطر اسمه وأبدع في هذا المجال.

ناقدة من المغرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك